激務薄給な労働環境にウンザリ・・。

家に帰る時間も無いのでもう辞めたい・・・。

このように、今あなたはブラック企業を一刻も早く抜け出したいと願っているでしょう。

その気持ち、痛いほど分かります。

かくいう私自身もドブラック企業企業で働いていましたが、無事脱出することができました。

私の経験を基に、ブラック企業を辞めるための方法や手順と、その時に起こった問題点を共有します。

法律上は2週間前に申請すれば問題なし

そもそも、退職する際にはいかなる理由があろうと、2週間前に申告すれば退職できます。

これは退職の自由が「民法627条1項」で定めらていることによります。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用元:民法第627条|Wikibooks

そのためいかなる理由であろうが何が何でも辞めたければ、14日前に会社に申請すれば退職はできるのです。

とはいえ会社によっては就業規則を設けていて、

「退職の際には1ヶ月前に申し出ること」

こんな規定があるのが一般的です。

2週間で辞めるのは、どうしても会社が退職に応じてくれないときの強硬手段と考えておきましょう。

ブラック企業を退職する手順

とはいえ、ブラック企業がすんなり辞めさせてもらえないから、あなたは困っているはずです。

普通の会社であれば、先ほど言ったように1ヶ月前ぐらいに退職の旨を伝えれば十分でしょう。

ですが、ブラック企業に関しては3ヶ月をみた方が無難です。3ヶ月を見た上で、あえて1ヶ月後に退職する旨を伝える。

そのほうが気持ちのゆとりができます。

3ヶ月を見ていたのに、1ヶ月で辞められそうだ。ラッキー!

これぐらいのゆとりを持って望んだ方がうまくいきますし、精神的にも楽です。

直属の上司に退職を伝える

気持ちの整理ができたら、自分の直属の上司に退職したいことを伝えましょう。

よく、上司が屈折した人間で、話が通じそうにないから上長を飛び越えて直接その上に相談するといったことも聞きます。

しかしこれは余程に特殊な事情の時のみでしょう。

あなたが辞める事実はいずれ社内全体に広がります。上司が嫌な人間とはいえ、最初に申し出ておいた方が、イザコザは少なく済みます。

中小企業で上司らしい上司がいない場合

ブラックな中小企業で起こりがちなことです。

幅広い責任を持たされていて、自分の裁量で仕事をしていた(現場を仕切っていた)ことから、誰に最初の退職の意思を伝えたらいいのかわからないのです。

この場合は、その会社でキーマンとなっている人物、例えば面接を行ってくれた人や、直接社長に相談することになります。

実は私が直近で退職したのがこのパターンで、中小企業がゆえに最初に相談したのが経営者でした。

最終的には、現場を仕切っていたのが数人のリーダー達という構成だったので、後日改めてみんなで一同に会して、その場で全員に退職の旨を共有していくというスタイルでしたね。

切り出しのタイミングは当事者以外はいない改まった席、静かなシーンで申し出ました。

かなりのブラック企業でしたが、私自身が穏便な姿勢を取り続けたこと、厳格な意思を示し続けた事で徐々に受け入れられていき退職まで行き着きました(とはいえ申し出てから3ヶ月後でしたが)。

どうしても辞められないなら退職代行を利用する

このように、無事に上司や経営者に退職を伝えられればいいのですが、辞めることに引け目を感じてなかなか言い出せない場合もあるでしょう。

そんなときは退職代行を利用しましょう。

実は、退職代行サービスにもいくつか種類があります。主なものは以下の3つ。

| 運営組織 | 費用 | 退職の 確実性 | 残業代や退職金 の請求 | 有休消化や退職日 の交渉 |

|---|---|---|---|---|

| 一般企業 | 2~3万円 程度 | △ | ✕ やってもらえない | △ 交渉はしてもらえるが 会社が対応するか 分からない |

| 労働組合 | 2.5~4万円 程度 | ◯ | △ 交渉はしてもらえるが 支払ってもらえない 可能性もある | ◯ 団体交渉権が使えるので 会社に対応してもらえる 可能性が高い |

| 弁護士 事務所 | 5万円~ | ◯ | ◯ 最悪裁判になったと しても請求可能 (別料金) | ◯ 当然可能 |

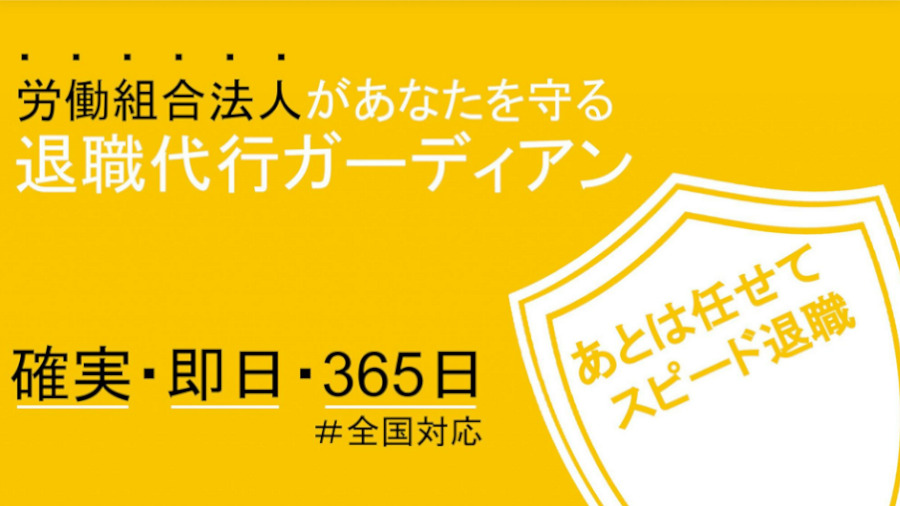

上記のように、確実に退職するには労働組合が運営している退職代行を利用すべきで、中でも退職代行ガーディアンが一番のおすすめです。

| 運営組織 | 東京労働経済組合 |

| 料金 | 24,800円(税込) ※正社員・アルバイト・パート一律 ※追加料金は一切なし |

| 過去の実績 | これまで100%退職成功 |

| 対応開始 | 即日対応 |

| 対応エリア | 全国 |

| 相談受付 | 24時間・365日 |

| 相談手段 | LINE・電話 |

| 支払い方法 | クレジットカード・銀行振込 |

東京都の行政機関である東京都労働委員会が認証している労働組合が運営しているので、安心して利用できます。

また、労働組合法に則って会社との交渉もやってくれ、会社との連絡はすべておまかせできます。

相談は無料ですし、苦しみから早く開放されるためにも、今すぐ相談してみましょう。

業務の引き継ぎと返却物をまとめる

退職することを伝えて退職日が明確になったら、業務の引き継ぎを行っていきましょう。

もし後任者がいないなどと言われた場合は、資料にまとめて後から後任者が決まったときに利用できるようにしておくといいでしょう。

また、会社に返却するものも揃えておく必要があります。たとえば、

- 健康保険証

- 名刺

- マニュアル

- 社員証

- 制服等

などです。

短期で辞める場合ほど、あてつけのように

マニュアルは社外秘だからキッチリ返却しろよ!

と噛み付いてくる社長や上司もいます。

あと腐れなくさっさと返却して去りましょう。

退職時に起こりやすいトラブルと対処法

とはいえ、すんなりと退職できないのがブラック企業。退職しようとするとあの手この手であなたを引き止めにかかってきます。

上司も上司で優秀なあなたに辞められては、自身の評価も落ちるため必死に食らいついてくるでしょう。

なので、ブラック企業にありがちな引き止め工作とその対処法を紹介します。

損害賠償を請求すると言われた

おまえが辞める事で、業務に穴があく。

辞めたら損害賠償請求するからな。

雇用契約書にも書いてあっただろ!?

こんな事を言われた場合。

しかしご安心を。法律では予め罰金・違約金を設ける事を禁止しています。

(賠償予定の禁止)

引用元:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)|e-Gov法令検索

第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

これは一昔前、違約金を設ける事で従業員を辞めづらくするという悪しき慣習があったことから、この法律ができたという背景があります。

あなたに余程の重大な過失がない限り、賠償請求されることなどありえません。

重大な過失とは、

- プロジェクトリーダーなどの決裁権を持っていて、独自の判断で何千万単位の損失を会社に与えてしまった

- 違法な紹介屋から、裏ルートで顧客の紹介をうけ、融資をほどこし多額の損害をもたらしてしまった

などです。普通に仕事をしていればこんなことは起きないので、気にする必要はありません。

また、引き継ぎがいないから損害賠償を請求すると言われた場合も同様です。

» 引き継ぎがいないから退職できない。無理に辞めると損害賠償される?

退職届を受け取ってもらえない

退職届を受け取ってもらえないことも多々あります。

しかし、法律で「退職の意志を伝えたあと2週間たてば退職できる」と規定されているので、会社に退職届を受け取ってもらえなくても退職することは可能です。

とはいえ、退職届を出さなかったり、受け取りを拒否されたままにしておいたりすると、「言った言わない」の問題に発展する可能性もあります。

なので、内容証明郵便で退職届を送付し、提出した証拠を残しておくようにしましょう。退職日は退職届が会社に到着する日から2週間後にしておくと、最短で辞められます。

ちなみに、内容証明郵便とは郵便サービスの1つで、「郵便を出した内容や発送日、相手が受け取った日付等を郵便局が証明するサービス」のことです。

郵送料に別途440円支払うことで利用できます。

具体的な内容証明郵便の書き方などは以下の記事を参考にしてみてください。

» 内容証明郵便の書き方、出し方、効力について弁護士が解説!|咲くやこの花法律事務所

有給休暇を消化させてもらえない

ブラック企業では、有給休暇は使わないまま溜まっていく一方という人が多いでしょう。いざ退職時に有休を使おうと思っても、

そんなの使えるわけねーだろ!

と言われる始末。

しかし、会社が有給休暇の消化を拒む権利はありません。これは法律で決まっていることです。

使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。

引用元:労働基準法第39条|Wikibooks

もし有休を取らせてもらえないのであれば、労働基準監督署に相談しましょう。

労働基準法違反が認められれば、会社への指導や是正勧告をしてもらえ、無事有休をもらえる可能性も大いにあります。

すぐに辞めさせてもらえない

ブラックな環境で人手不足に陥っている業界ではすぐに辞めさせてもらえません。

3ヶ月後などの余裕をもって退職の旨を申し出ているのに、

辞めるまでには、最低でも1年は見てくれ

などと言われあしらわれるのです。

もう一度みんなでゆっくり話し合おうなどとはぐらかされ、日々の業務に埋没しているうちにアレヨアレヨと時間だけが過ぎていってしまいます。

そうならないための対処法として、以下のことを実施するとよいでしょう。

- 退職しようと思っている事を誰にも相談しない

- 何月何日までに辞めたい旨をキッパリと伝える

- 繁忙期からずらして退職交渉する

- たとえブラック企業でも会社の不満を言わない

- 自分手動で引き継ぎ計画を作る

退職という行為は、会社に退職の意を認めてもらうためにするものではありません。

辞めるか辞めないかの選択権はあなたにあって、会社にはないのです。

辞めるという強い意思をもって口調は柔らかいけどハッキリした姿勢で伝える事が重要です。

退職後に必要書類を送ってこないときの対処法

晴れてブラック企業を退職!やっとこの呪縛から解放された!

と喜ぶのはまだ早いです。

ブラック企業の魔の手は退職後も忍び寄ります。

辞めたら辞めたで、次の準備をするために退職後の書類を受け取る必要があります。

- 離職票

- 年金手帳

- 雇用保険被保険者証

- 源泉徴収票

1. に関しては次の転職先が決っている方にとってはほぼ関係ありません。

2. は入社後一時的にあずけて、年金番号をおさえてすぐに返還されている可能性もあるので、手元にないか確認する必要があります。

問題は3. と4. 。

これは転職先が決まっている場合、次の職場に提出する必要があります。

しかし、ブラックな職場では人事や経理が適当で、送ってもらえないことも多々あります。

4. の源泉徴収票に関しては、退職してから1ヶ月以内に送らないと罰則まであるにも関わらず、送っていこない悪質なケースがあります。

酷い職場では電話やメールで請求してもまだ送ってこない場合もあります。

そんな時は、税務署に相談して下さい。

管轄の税務署から会社に連絡が入り、すぐに送付されてきます。

罰則の規定があるからかもしれませんが、単に経理が適当になってて送り忘れているケースがほとんどです。

最後に|きっぱりと辞める意思を伝えよう

ブラック企業を辞める方法や退職時に起きがちなトラブルと対処法を紹介してきました。

繰り返しですが、退職選択の自由は会社にありません。なので会社を辞められないという事はあり得ません。

手順にそって退職の手段をとれば必ず辞めることができます。

言い方は悪いですが、ブラック企業に於いてアナタの存在はそれほど大きなものではありません。

なぜなら、会社側も初めから「どこまでこいつを使い倒せるか?」を前提基準に全てを進めています。

その裏付けとしてブラック企業の上司や幹部は、部下が辞めたいと言ってきた時の対処マニュアルも身に着けているのです。

そして、そのマニュアルを逸脱した時点、「こいつはもうこれ以上は使い倒せない」となった時点で、一気に見切りを付けます。

なのでアナタが辞めたいと感じているのであれば、中途半端が一番良くありません。

曖昧な態度では練り上げられた「辞めさせないマニュアル」にのっとって全て跳ね返されてしまいます。

辞めると決めたなら、それを上回る気迫でせまり、抜け出す意思を伝える事が第一歩です。法律的に何週間前には伝えなきゃいけない、とかそういった話の類ではもはやないのです。

辞める意向が伝わると、あっけらかんとするほどに素っ気ない態度に切り替わるのもブラック企業の奇妙な特徴と言えるでしょう。

とはいえ、転職するにしてもいきなり会社を辞める前に、まずは転職エージェントに相談してみることをオススメします。

水面下で転職活動し、転職先が決まってから退職届を出す。こうすることで、自分の収入が途切れることも防げますからね。

このようにスムーズな転職を行うためにも転職エージェントは利用すべきです。転職エージェントは企業の紹介だけでなく、書類の添削や面接対策も行ってくれるからです。

また、注意しないといけないのが、転職エージェントの中にも、ブラック企業でもいいから、とにかく紹介数を伸ばして利益を伸ばそうとしている悪質なエージェント会社もあります。

それを避けるためにもおすすめの転職エージェントを選びましたので、紹介します。

おすすめの転職エージェント

- 転職が初めてでも安心 ⇒ リクルートエージェント

- 年収アップしたい ⇒ LHH転職エージェント

- 転職者の満足度No.1 ⇒ doda

- 事務職や営業の転職に強い ⇒ アデコ転職エージェント

- キャリアが浅くて不安 ⇒ マイナビAGENT

- 自分の適正年収を知りたい ⇒ ミイダス

★複数に登録しておくと転職成功率がアップします。

リクルートエージェント

リクルートエージェントの特徴は、なんと言っても求人数の多さ。日本一の求人数を誇ります。一般の求人サイトには掲載していない非公開求人も10万件以上あり。

様々な職種、年齢、勤務地に対応しており、転職した者の2/3は一度は登録しています。

豊富な転職支援実績データに基づく選考サポートが手厚く、履歴書作成から面接準備まで転職のプロがサポートしてくれるので、登録しておいて損はありません。

カウンセラーの対応も迅速なので、働きながら転職活動をするのにうってつけのエージェントです。

LHH転職エージェント

LHH転職エージェントで年収アップしている人多数!キャリアアップを目指す人向けの転職エージェントで、外資系、法務・経理などの管理部門、第二新卒などの転職に特に強いのが特徴です。

世界でもTOP3位に入る人材会社のアデコグループが運営しており、細かなカウンセリングによる高いマッチング精度が売り。

普通のエージェントは転職者と企業側の担当が分かれているところ、LHH転職エージェントは1人で転職者と企業側を担当しています。そのため、企業カルチャーとの相性まで見極めることが可能です。

エージェントは各専門職種に精通しているため、他のエージェントにはできなかった専門的なことまで相談できます。

doda

dodaは、転職者満足度No.1、人材紹介会社に関するポジティブな口コミ数でNo.1を獲得しており、職種ごとの多種多様な求人を保有しています。

求人数もリクルートエージェントに次いで多く、非公開求人を含めて約10万件。大手企業から中小やベンチャー企業まで幅広い求人を持っています。

履歴書、職務経歴書だけでは伝わらない人柄や志向を企業に伝え、選考通過を後押ししてくれるなど、転職成功のサポートも万全です。

転職活動に失敗したくない人や、次こそは長く働ける職場を探したいと考えている人などにおすすめです。

アデコ転職エージェント

アデコ転職エージェントは、日本で37年以上の人材事業を運営している実績があります。

人気の事務職や営業の求人に特に強く、一般事務や経理事務、総務事務や英語を活かす事務系の求人が多めです。他にも、IT系や広報・マーケティングの求人などもあります。

他の大手の転職エージェントと比較すると求人数は少なめですが、やはり求人数が少ない事務職に強いのが魅力的です。事務未経験でもOKな求人もあります。

ただし、特に事務職は人気なので、20代~30代前半ぐらいまででないと求人が見つからない可能性もあります。

何はともあれ面談してみないと分からないので、まずは相談してみましょう。平日の遅めの時間帯も面談可能です。

マイナビAGENT

マイナビAGENTは、20代からの信頼がNo.1の転職エージェントです。

熱意のある担当者によるサポートも評価が高く、中小企業や第二新卒のための独占案件の多さに定評があります。

転職サポートについては、職務経歴書のブラッシュアップや模擬⾯接はもちろん、利⽤回数や期間に制限なく転職相談をすることが可能です。

また、関東圏・関西・東海地方の求人が豊富で、20~30代向けのベンチャーから大手まで優良企業の求人を保有しています。